FED, SYSTÈME BANCAIRE ET MARCHÉS FINANCIERS

- Au cœur de la crise -

LA RÉSERVE FÉDÉRALE AMÉRICAINE :

Le hasard fait bien les choses

SYSTÈME BANCAIRE ET MARCHÉS FINANCIERS :

Après le plongeon de 1929 La dérive commence

Les banques créent de la monnaie Liquidité et solvabilité Bilan Effet de levier

Glissade vers l'anarchie financière

Instruments spéculatifs Inefficacité des contrôles Opacité des marchés

Plan organisé ? Que faire ?

LA CRISE DE 2007-2013 :

Réformer les retraites Endettement

La dette publique, source d'enrichissement des banques privées

Dollar Le système monétaire international est-il en crise ?

Taux d'intérêts Interventions de la Fed Inflation Croissance ou récession

La bourse L'or et ses équivalents modernes Le pétrole

Hedge funds Private equity funds

Cross-border leasing Emprunts structurés Stupid German money

Oubliez tous les critères Crise passagère ou systémique ? L'affaire Eliot Spitzer

Chronologie de la crise : 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (page II)

ATS, HFT & Flash ou Goldman Sachs et l'arnaque informatisée Quote stuffing

Intérêts notionnels et paradis fiscal - une histoire belge peu connue

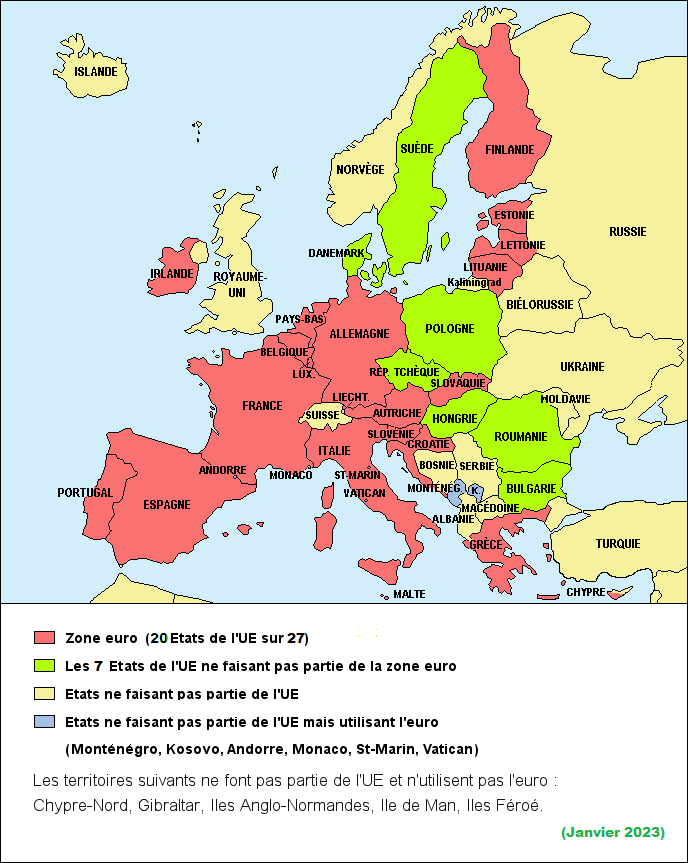

Europe, UE, zone euro (carte)

Bas de page

Page II

(Suite de la chronologie - à partir de 2012)

LA RÉSERVE FÉDÉRALE AMÉRICAINE

La Réserve fédérale des Etats-Unis (ou Fed) est au centre du système financier américain, pour ne pas dire au centre du système financier mondial. A la fois banque d'émission du fameux "billet vert", instance de contrôle du système bancaire US, organisme décideur en matière de politique monétaire (taux d'intérêts) et banque des banques, elle est en apparence placée sous le contrôle du gouvernement américain. C'est en effet la Maison Blanche qui nomme, avec l'accord du Sénat, les cinq gouverneurs qui la dirigent (Board of Governors).

En réalité, et contrairement aux banques centrales de la plupart des autres pays, la Fed est depuis sa fondation, en décembre 1913, une banque strictement privée. Organisée de manière fédérale (siège à Washington, DC), elle comporte douze banques régionales situées à New York, San Francisco, Chicago, Atlanta, Boston, Dallas, Cleveland, Philadelphie, Kansas City, Saint-Louis, Minneapolis et Richmond (Virginie). Chaque Reserve Bank régionale a pour actionnaires les principales banques privées de la région.

Toutefois, la liste complète des actionnaires, et surtout la part de capital que détient chacun d'eux, n'est pas publiée.

Compte tenu de l'influence prépondérante qu'exerce la Fed tant aux Etats-Unis qu'à l'échelle internationale, il serait extrêmement intéressant de connaître cette liste. Malheureusement, il s'agit là d'un secret bien gardé. Des listes circulent sur Internet ; le moins qu'on puisse dire, cependant, c'est qu'elles ne brillent pas par leur actualité. On y trouve des noms d'établissements bancaires depuis longtemps disparus ou fusionnés avec d'autres, tandis que les banques les plus importantes en ce début de 21ème siècle (Citigroup, Bank of America) n'y figurent pas du tout.

Edouard Mandell House et la Fed :

Aux sources du chaos mondial actuel

par Aline de Diéguez.

E.M. House (alias Colonel House) fut à la fois l'éminence grise du président démocrate Woodrow Wilson (à la Maison Blanche de janvier 1913 à janvier 1921) et le porte-parole discret mais efficace des banquiers de Wall Street et du lobby sioniste juif naissant.

Le hasard fait bien les choses

Bien entendu, les questions essentielles que chacun se pose (Qui est derrière ces banques ? A qui appartient Wall Street ? Qui possède et dirige le monde de la finance et de l'économie ?) ne seraient pas résolues au seul vu de la liste complète des actionnaires de la Réserve Fédérale. Ce serait cependant un pas dans la bonne direction.

Toujours est-il que les cinq gouverneurs de la Fed, les cinq hommes qui dirigent sans appel et sans concurrence cette institution - avec toutes les implications que cela comporte - sont tous, sans exception, des Juifs sionistes (un Juif non-sioniste n'accédera jamais à un tel poste de responsabilité). Dire cela à haute voix équivaut bien sûr à violer un tabou absolu -

voir ici.

On objectera peut-être que l'origine ethnique des gouverneurs est sans importance et qu'elle est tout simplement due au hasard. Cinq Juifs - et alors ?... On aurait pu, aussi bien, prendre cinq Noirs, ou cinq Arabes, ou cinq Chinois, ou cinq Italiens, ou cinq Mexicains, ou cinq Irlandais, ou cinq Polonais, ou pourquoi pas (dans les années 1930) cinq Allemands tout ce qu'il y a de plus nazis. Oui, on aurait pu, mais on ne l'a pas fait - et on ne le fera jamais. On aurait pu, à la rigueur, se donner la peine de diversifier la composition du Board. Mais quand on détient le monopole du pouvoir médiatique, la chose est parfaitement inutile. Si quelqu'un râle, il suffit d'invoquer l'Holocauste. D'ailleurs personne ne râle - on sait ce qu'il en coûte.

Evidemment, la Bande des Cinq roule pour Israël et pour son "inexistant" lobby. Elle jouit de la confiance et du soutien des banquiers les plus influents du district financier (eux aussi, pour la plupart, juifs et sionistes). Elle est là pour réaliser leur politique et pour veiller à ce qu'ils s'enrichissent encore plus. Lorsque les zabominables zantisémites reprochent aux milliardaires juifs de "contrôler" la Fed, ils sont encore en deçà de la vérité : la haute finance juive et la Fed, c'est en réalité la même chose - à 100 %.

En 2008, la Réserve fédérale fait beaucoup parler d'elle - comme d'ailleurs bien d'autres banques de par le monde, et comme l'ensemble des marchés financiers.

SYSTÈME BANCAIRE ET MARCHÉS FINANCIERS

On a cru très longtemps que le monde avait tiré les leçons de la grande crise des années 1930 et qu'une telle catastrophe ne se reproduirait plus jamais. On n'en est plus très sûr aujourd'hui. Pourquoi ?...

Après le plongeon : reprise en mains et capitalisme apprivoisé

Au lendemain de la grande secousse boursière de 1929-1930, qui ébranle l'économie mondiale et voit la faillite d'un grand nombre d'entreprises et de banques, le gouvernement Franklin Roosevelt met en œuvre le New Deal, un gigantesque plan de relance par l'investissement public et la consommation, inspiré par l'économiste britannique John Maynard Keynes. On veut à tout prix amortir les bouleversements sociaux avant qu'ils ne conduisent à une situation révolutionnaire. En effet, le socialisme soviétique, qui épargne à l'URSS les effets de la crise mondiale (ne parlons pas des autres problèmes), n'est pas sans exercer un certain attrait sur les "damnés de la terre" du monde occidental.

Le président américain, imité en cela par les pays européens, prend un ensemble de mesures destinées à assainir le secteur financier, afin d'empêcher qu'une catastrophe similaire ne se répète à l'avenir. Dès le milieu des années 1930, et surtout après 1945, on établit partout des mécanismes de contrôle et une séparation assez stricte entre banques commerciales (ou banques de dépôts) et banques d'affaires (ou banques d'investissement)*.

* La loi Glass-Steagall, promulgée sous Roosevelt, instaure ce principe et crée le système fédéral d'assurance des dépôts bancaires (FDIC). Elle sera peu à peu vidée de son contenu à partir de 1980 puis définitivement abrogée en 1999, ouvrant ainsi la porte à tous les excès. Cependant, le FDIC continue d'exister.

Les banques commerciales se contentent d'offrir à leurs clients (particuliers et entreprises) les services essentiels dont ils ont besoin (paiements, transferts, placements et opérations de bourse "simples", crédits "classiques", financement de la production, du commerce, de l'import-export). Elles ne sont pas autorisées à spéculer pour leur propre compte, mais peuvent se lancer dans des opérations à risque dans la mesure où un de leurs clients en assume la totale responsabilité financière.

Les banques d'affaires, elles, occupent le haut de gamme de la palette bancaire (clientèle privée triée sur le volet, gestion de patrimoine, grandes fortunes, gros portefeuilles boursiers, très grandes entreprises) et se consacrent à tout ce qui reste inaccessible aux banques commerciales : prises de participation, acquisitions d'entreprises, fusions, introductions en bourse, financement d'investissements importants.

Grosso modo on peut dire que la banque commerciale a les deux pieds solidement rivés au sol, tandis que la banque d'affaires se distingue de préférence dans les exercices de haute voltige (mais il y a encore un filet).

Dans la plupart des pays existent aussi des secteurs bancaires particuliers, en marge des circuits "standard" : caisses d'épargne publiques, banques coopératives ou mutualistes, banques hypothécaires, instituts spécialisés. Le morcellement du marché financier et le haut degré d'autarcie de chaque secteur minimise le risque d'une nouvelle crise généralisée. Le contrôle de l'Etat a du bon. Aux Etats-Unis, les banques ne sont autorisées à opérer que dans les limites de l'état où se trouve leur siège (les banques de Miami seulement en Floride, celles de San Francisco seulement en Californie, celles de Wall Street seulement dans l'état de New York).

A tout cela vient s'ajouter dans beaucoup de pays, et non des moindres, un contrôle des changes plus ou moins rigide. Chaque Etat a sa propre monnaie et s'efforce de la défendre contre la spéculation. Beaucoup de monnaies ne sont pas convertibles ou ne le sont que partiellement, En France, vers 1968-1969, un particulier doit encore solliciter une autorisation spéciale de la Banque de France s'il veut dépenser plus de 1.000 francs* hors de l'Hexagone - pas 1.000 francs par jour, ni par semaine, ni par voyage, mais 1.000 francs par an. Les entreprises, elles, ne peuvent transférer de l'argent à l'étranger que si elles justifient de l'importation effective de marchandises dans le cadre légal autorisé, et les exportateurs doivent obligatoirement rapatrier leurs fonds. Côté services, où par la force des choses un contrôle matériel aux frontières n'est pas possible, la procédure est encore plus lourde et compliquée. Quant aux investissements français à l'étranger (mais aussi étrangers en France), les barrières bureaucratiques sont très élevées. On est loin, très loin, de la libre circulation des capitaux que nous connaissons aujourd'hui.

* en pouvoir d'achat, environ 1.200 euros de 2008

Et même à l'intérieur d'un même pays, les autorités financières n'hésitent pas, quand elles le jugent utile, à imposer "l'encadrement du crédit", c'est-à-dire l'obligation pour les banques de limiter le montant global des crédits qu'elles consentent à leur clientèle. De la sorte, on réduit la masse monétaire, donc l'inflation (le fléau permanent de cette époque).

La dérive commence

Dans les années 1960, avec la hausse du pouvoir d'achat de la population dans la plupart des pays occidentaux, l'accès à la banque se démocratise. Tout le monde a désormais un ou plusieurs comptes, tout le monde (ou presque) commence à mettre de l'argent de côté, pense à s'acheter une maison et aimerait bien tenter sa chance au casino de la bourse. La clientèle populaire devient intéressante et promet de juteux profits, à condition que les strictes réglementations bancaires soient levées. Le grand capital a hâte de sortir du ghetto de la banque d'affaires pour avaler tous les autres domaines réservés. Il veut également briser toutes les entraves qui frappent encore ses propres opérations.

A partir de 1980, sous l'impulsion de l'administration Reagan, on assiste un peu partout dans le monde au décloisonnement, à la dérégulation et à la privatisation des réseaux bancaires,

là où ils n'étaient pas encore privatisés. En France, on nationalise d'abord le secteur privé en 1981*, avant de reprivatiser toutes les banques en 1986**, y compris les trois plus grandes, qui étaient aux mains de l'Etat depuis 1945.

* sous Mitterrand, avec un gouvernement d'union de la gauche

** également sous Mitterrand, mais avec un gouvernement de droite (cohabitation)

Parallèlement, les marchés s'ouvrent progressivement, l'argent se met à circuler librement par-delà les frontières, les frontières elles-mêmes commencent à s'estomper. On entre un peu dans la mondialisation, même si ce mot n'est pas encore en usage. En matière bancaire et monétaire, les pays de l'Union européenne adoptent d'abord les critères allemands de gestion et de comptabilité, puis tout le monde s'aligne sur les critères américains, dits "internationaux", suivant la devise : Vous nous ouvrez votre porte, très bien. Mais ayez au moins la courtoisie d'adopter notre style et nos méthodes... Et notre langue, bien sûr. Le jargon comptable et financier européen regorge d'expressions américaines sans équivalent dans les autres langues.

Les banques créent de la monnaie... et du risque

Dans un bilan, le passif est le côté où sont enregistrées les dettes d'une entreprise, qui sont aussi des ressources, puisqu'elles lui permettent de financer son activité. L'actif, lui, renseigne sur ce que possède l'entreprise, c'est-à-dire sur la manière dont elle emploie ses ressources.

Au passif d'un bilan bancaire on trouve, entre autres, les sommes que la banque doit à ses clients (dépôts), à d'autres banques, à des prêteurs (souscripteurs d'obligations par exemple), à des créanciers (comme les acheteurs de "produits" financiers émis par la banque) et à ses actionnaires (capital, réserves). L'actif enregistre les crédits consentis à la clientèle, les créances sur des tiers, les avoirs en caisse ou en compte auprès d'autres banques, les titres financiers que la banque a acquis pour son propre compte et les biens immobiliers dont elle est propriétaire.

Contrairement à ce que pense fréquemment "l'homme de la rue", les banques ne se contentent pas de recueillir l'argent de leurs clients pour le prêter à d'autres dans la limite des dépôts reçus. La réalité est sensiblement plus complexe.

En effet, tout nouveau crédit crée automatiquement un avoir en faveur de celui qui en bénéficie. Il en résulte donc un nouveau dépôt au passif de la banque (ou éventuellement au passif d'un autre établissement bancaire, si le bénéficiaire du crédit vire l'argent à un tiers). Il est donc impossible, quand on consulte un bilan bancaire, de savoir si les sommes déclarées comme avoirs de la clientèle représentent de véritables dépôts ou si, au contraire, elles proviennent d'une opération de crédit.

Le crédit étant la raison d'être de toute banque, l'augmentation des dépôts entraîne l'octroi de nouveaux crédits, qui à leur tour vont gonfler les dépôts, qui eux-mêmes etc... L'effet "boule de neige" qui en résulte - du moins en théorie - peut avoir des conséquences catastrophiques si on n'y prend garde.

Les banques participent donc à la création de monnaie. Elles y participent même dans une plus large mesure que la banque d'émission. A l'heure actuelle, la monnaie fiduciaire créée par celle-ci (les espèces) représente environ 7 % de la masse monétaire*. Le reste (93 %) prend en gros la forme d'avoirs en compte (monnaie scripturale), dont une bonne partie résulte d'un tour de passe-passe nommé crédit.

* Fin 2007, il y avait dans la zone euro pour 600 milliards de billets et pièces en circulation, pour une masse monétaire totale (M3) de 8.600 milliards. En février 2009, conséquence directe des "injections" opérées dans le cadre de la crise, ces chiffres sont passés à 740 et 9.427 milliards respectivement, et en novembre 2011 à 866 et 9.850 milliards.

On distingue divers agrégats monétaires : M1 (moyens de paiement au sens strict, c'est-à-dire monnaie fiduciaire + dépôts bancaires à vue) ; M2 (= M1 + la quasi-monnaie, c'est-à-dire les comptes d'épargne et les dépôts à terme à moins de deux ans) ; M3 (= M2 + les titres de placement et instruments négociables sur le marché monétaire émis par les banques et établissements financiers, comme par exemple les certificats de dépôt et les parts de SICAV ou de fonds communs).

Outre la monnaie fiduciaire mise en circulation par la banque centrale, il existe une monnaie scripturale "centrale" matérialisée par les avoirs des banques auprès de l'institut d'émission. Ce poste ne représente qu'une petite fraction du total.

IFM = Institutions financières monétaires

OPCVM = Organismes de placement collectif en valeurs mobilières

Pour pallier au problème résultant de la création de monnaie par le biais du crédit, on exige des banques qu'elles placent auprès de leur banque centrale, sous forme de réserves obligatoires, un certain pourcentage des dépôts à vue ou à court terme qu'elles reçoivent de la clientèle. Cette mesure, qui gèle en quelque sorte une partie des fonds reçus en même temps que leur équivalent à l'actif, constitue aussi un outil de régulation dans le cadre de la politique monétaire - tout comme le maniement des taux par la banque centrale ou son intervention directe sur le marché monétaire (le marché de l'argent à court terme) pour fournir aux banques les liquidités dont elles ont besoin ou, au contraire, pour éponger les excédents de liquidités.

Autre contrainte, servant indirectement de frein à la distribution du crédit - même si elle a avant tout pour fonction de sécuriser le système bancaire :

les autorités de contrôle imposent aux banques le respect de ratios comptables censés refléter le degré de liquidité (l'aptitude à satisfaire à un moment donné les demandes de retrait de la clientèle) et le degré de solvabilité (l'aptitude à satisfaire le remboursement de toutes les dettes du passif, quelle que soit leur échéance, au cas où une liquidation totale de la banque deviendrait nécessaire). Une cessation de paiement par manque de liquidités ne débouche pas fatalement sur l'insolvabilité - à condition toutefois que quelqu'un soit disposé à fournir ces liquidités : un repreneur qui y trouvera son compte ou... l'Etat-vache à lait.

Liquidité et solvabilité

Pour évaluer la liquidité, on compare, pour chaque échéance donnée, les postes correspondants de l'actif et du passif, en les décomptant soit à 100 % soit à un taux inférieur pour certains éléments du passif pour lesquels la réglementation considère que la probabilité d'une demande de retrait est moindre. Le fait de ne décompter certains de ces postes que pour 40, 20, 10, voire 5 % de leur valeur est passablement arbitraire. En cas de défaillance, on sera en droit de parler de maquillage légal.

Pour la solvabilité, on compare les fonds propres de la banque (capital, réserves) aux risques de l'actif pondérés de tel ou tel coefficient suivant la catégorie de risque et la "qualité" de l'emprunteur - ce coefficient étant lui aussi plus ou moins arbitraire. Le problème, en la matière, vient surtout du fait que de nouveaux éléments font régulièrement leur apparition, sans qu'on sache exactement dans quelle catégorie les classer et quel coefficient leur appliquer. En fait, beaucoup d'instruments ou "véhicules" financiers nouvellement mis en place sont nés de la volonté de tourner la réglementation existante. Lorsqu'une banque en détient dans ses actifs, il n'est pas rare que la part de fonds propres qu'elle est légalement tenue de posséder en contrepartie, soit tout à fait insuffisante.

Les engagements sur instruments financiers à terme, qui figurent hors-bilan, n'entrent en ligne de compte dans le ratio de solvabilité que pour une fraction infime de leur volume, sous prétexte que le risque qui en découle est infime, lui aussi. On a vu dans le cas de la Société Générale qu'il n'en est rien, les pertes effectives représentant alors 10 % de l'encours (voir plus bas). En appliquant les méthodes de calcul préconisées à l'échelle internationale par le

Comité de Bâle*,

on aboutit à un "équivalent risque" de moins de 1 %.

Lorsqu'une liquidation bancaire devient nécessaire, la valeur réelle des actifs s'avère toujours inférieure à leur valeur comptable figurant au bilan. La question qui se pose alors est de savoir si cette valeur réelle est suffisante pour permettre le remboursement intégral des dépôts et des autres dettes du passif découlant de l'émission de titres et "produits" financiers (obligations, ABS, etc. -

voir plus bas), ces titres se retrouvant bien sûr en grande quantité dans les portefeuilles d'autres banques.

Les fonds propres servent à amortir une diminution éventuelle de l'actif et devraient donc, de ce fait, toujours être supérieurs au potentiel de dépréciation de celui-ci. Quand ce n'est plus le cas, une recapitalisation doit en principe intervenir. Pour atteindre un haut niveau de sécurité, il n'y a en fait que deux alternatives : 1) éviter systématiquement les crédits à risque et les "produits" financiers douteux, ou 2) augmenter ses fonds propres de telle manière qu'on sera toujours en mesure de faire face à une dépréciation des actifs, aussi grave soit-elle. Bien entendu, aucun de ces deux critères "durs" n'est imposé aux banques.

Plus grave encore, il arrive fréquemment que les établissements financiers émetteurs de titres et autres "instruments innovatifs", ne les fassent pas du tout figurer à leur bilan - parfois en toute légalité, par exemple parce qu'ils les ont externalisés (voir plus bas).

* Selon l'accord Bâle II de 2004, les fonds propres d'une banque doivent représenter au minimum 8 % de ses risques, le "paquet risques" à prendre en considération étant composé de la manière suivante : 75 % de risques de crédit + 5 % de risques de marché + 20 % de risques opérationnels. En principe, Bâle II constitue un progrès par rapport à l'accord précédent (Bâle I de 1988) qui ne retenait que les risques de crédit. Mais comme la structure des bilans bancaires a très fortement évolué entre 1988 et 2004 (voir plus bas

l'exemple de la Société Générale),

5 % pour les risques de marché est un taux tout à fait insuffisant. La crise actuelle montre que le vrai danger n'émane pas tant des crédits qu'une banque consent directement à ses clients, mais plutôt des créances plus ou moins douteuses qu'elle acquiert sur le marché. Si les risques résultant de ces "placements avantageux" étaient évalués correctement, la contrepartie en fonds propres serait telle que le marché se tarirait très rapidement. En 2008, beaucoup de banques se vantent de respecter un ratio de capital supérieur aux 8 % exigés. Dans la plupart des cas, cela ne veut strictement rien dire. Ce n'est pas de 9 % que la banque Lehman aurait eu besoin pour éviter la faillite, mais de 50 ou plus.

En septembre 2010, on présente l'accord Bâle III qui renforce la capitalisation des banques... mais sans mettre fin à la possibilité légale d'exclure certains risques du bilan. Avec cette réformette, le taux de 8 % reste inchangé. Ce qui varie, c'est la composition des 8 %. Bâle II prévoyait au niveau 1 (Tier 1) au moins 4 % de fonds propres permanents, dont 2 % de fonds propres "durs" (Core Tier 1), le reste pouvant être composé de fonds propres temporaires (réserves, provisions) au niveau 2 (Tier 2). Bâle III fait passer le Tier 1 à 6 %, dont 4,5 % pour le Core Tier 1, progressivement jusqu'en 2015. A cela viendra s'ajouter, d'ici 2019, un "matelas de protection" de 2,5 %, c'est-à-dire qu'on aura alors un minimum de 7 % de Core Tier 1... plus le reste. C'est de la poudre aux yeux, car toutes les banques devenues insolvables ces dernières années avaient déjà des ratios de "solvabilité" supérieurs à ce qui sera exigé dans neuf ans. Quant aux modalités de détail, elles sont au moins aussi tordues que celles de 2004 et permettront sans aucun doute toutes les tricheries. Rien de nouveau, donc, de ce côté-là - ce sont bien entendu des banquiers qui ont concocté la "réforme".

Dans le cadre de Bâle III, un ratio de levier (destiné à contrôler

l'effet de levier

des opérations spéculatives) est prévu... pour 2015 ; un ratio de liquidité à long terme sera appliqué... à partir de 2018. Comme on peut le lire dans cet article :

La réforme bancaire de Bâle 3 pour les nuls,

"le calendrier a été tellement assoupli pour tous les ratios, que cela laisse aux banques le temps de voir... une autre crise".

En laissant de côté le facteur temps, on peut dire que le ratio de solvabilité de Bâle est, comme tout ratio, le rapport de deux grandeurs (ici : fonds propres / risques). Comme il faut augmenter la valeur apparente de ce ratio (ce qui est positif au niveau de la communication), on s'efforce de gonfler un peu l'expression comptable du premier terme (les fonds propres) et de minimiser beaucoup celle du second (les risques), indépendamment bien sûr de la valeur réelle de l'un et de l'autre. Le but recherché n'est pas la sécurité mais l'impression de sécurité. Pas étonnant que certains commentateurs parlent, à propos du nouvel accord de Bâle, de "réforme à deux balles", voire même de "trou de Bâle".

BILAN SOMMAIRE DE LA BANQUE X :

| ACTIF | PASSIF |

| A1 - Actifs financiers

("produits" émis par d'autres banques et acquis par la Banque X à titre d'investissement) |

P1 - Passif financier

("produits" émis par la Banque X et vendus à sa clientèle ou à d'autres banques) |

|

|

P2 - Dépôts

(de la clientèle auprès de la Banque X) |

| A2 - Crédits

(consentis par la Banque X à sa clientèle) |

|

| A3 - Valeurs immobilisées

(par ex. biens immobiliers de la Banque X) |

P3 - Fonds propres

(capital, réserves, etc. de la Banque X) |

A1 + A2 + A3 = P1 + P2 + P3.

La part relative de A3 est en général très limitée (souvent moins de 5 % du total). En cas de liquidation, le patrimoine immobilier de la banque en faillite peut néanmoins constituer un des éléments les plus intéressants pour le repreneur (voir Bear Stearns, Lehman Brothers).

La part relative de A1 par rapport à A2 n'a cessé d'augmenter au cours des dernières années, au fur et à mesure que les "investissements" purement financiers supplantaient les crédits à l'économie réelle. Il n'est pas rare, en 2008, de voir des banques dites "commerciales" détenir 70 ou 80 % d'actifs financiers.

A2 et surtout A1 ont tendance à se déprécier très vite. Aux Etats-Unis, les risques de crédit contenus dans A2 sont plus élevés que dans n'importe quel autre pays, étant donné que les crédits directs accordés par les banques US l'ont été de manière inflationnaire, sans contrôle réel et sans aucun respect des règles prudentielles. Mais bien souvent, ces crédits n'apparaissent pas du tout au bilan (externalisation).

Les risques financiers contenus dans A1 ont le plus souvent leur origine aux Etats-Unis et se retrouvent - titrisation aidant - dans tous les bilans de banque de la planète. Ils en constituent le poste le plus toxique, le plus explosif. A la base, il s'agit soit de crédits douteux accordés par quelques grandes banques, soit de dérivés ou autres "produits innovatifs" concoctés par elles.

La part relative de P1 par rapport à P2 a également tendance à augmenter, surtout lorsque la banque réussit à faire accepter ses "produits" sur le marché et que cette activité devient plus lucrative que le simple fait de recueillir les dépôts de la clientèle. P1 et P2 sont (en principe) incompressibles ; dès que la banque n'est plus en mesure de rembourser à 100 % ses clients et ses souscripteurs, elle doit déposer son bilan.

P3 constitue en quelque sorte le "coussin de sécurité" qui protège de la dépréciation des actifs. Lorsque la valeur réelle de A1 et A2 se contracte, c'est au détriment de P3, qu'il convient alors de regonfler (à moins que les règles en vigueur n'autorisent la banque à fermer les yeux sur les dépréciations - voir plus bas). Le moins qu'on puisse dire est que le mode de calcul du ratio de solvabilité Fonds propres/Risques de l'actif (Bâle II) est très arbitraire et très insuffisant.

(En règle générale, les banques disposent de beaucoup moins de fonds propres que les entreprises industrielles. A titre d'exemple, le 31 décembre 2007, BNP Paribas avait 59,4 milliards d'euros de capitaux propres pour un total de bilan de 1.694 milliards, soit seulement 3,5 %, tandis que L'Oréal affichait 13,6 milliards de capitaux propres pour un total de 23,2 milliards, soit 58 %. Un taux de 40 % est courant dans l'industrie, alors qu'on dépasse rarement les 5 ou 6 % dans la finance.)Dans un monde financier sain d'où la spéculation forcenée serait bannie, A1 et P1 seraient réduits à leur plus simple expression. Le gros du bilan serait alors constitué par A2 (crédits) et P2 (dépôts). C'était le cas avant 1970.

L'effet de levier - moteur de la spéculation

Imaginons le cas d'un spéculateur qui dispose d'un capital de 100.000 €. S'il investit la totalité en bourse (achat d'actions au comptant), il recevra immédiatement ses titres et sera aussitôt débité de leur contre-valeur. S'il les revend trois mois plus tard pour 110.000 €, il aura gagné 10 %.

Supposons à présent qu'il achète ces mêmes actions à terme, avec paiement et livraison dans trois mois. Pour cela, il n'est même pas nécessaire qu'il dispose dès le départ de la totalité de la somme. Pour la banque - ou le courtier - seul importe le risque potentiel inhérent à cette opération, par exemple le risque de voir le cours de l'action chuter de 20 % au cours des trois prochains mois. Dans ce cas, la banque exigera de son client qu'il fournisse une couverture de 20.000 €. En supposant que là aussi le cours ait grimpé de 10 % au bout de trois mois, le spéculateur aura gagné 10.000 €, soit 50 % de sa mise (au lieu de 10 % dans le premier cas). Grâce à l'effet de levier ou leverage (ici de facteur 5), il est possible d'acheter pour 500.000 € d'actions et de les revendre trois mois plus tard au comptant pour 550.000 €, alors qu'on ne disposait à l'origine que de 100.000 €. Bien entendu, le cours peut baisser. Mais tant que la baisse n'excède pas les 20 % prévus, la banque n'a aucune raison de s'inquiéter. Au-delà, elle demandera au client de compléter la couverture (appel de marge) ; s'il n'est pas en mesure de le faire, la banque débouclera la position. Elle vendra les titres, et le spéculateur malchanceux n'aura perdu "que" 20 % au maximum. (En fait, il aura perdu la totalité de son capital disponible - 5 fois 20 %. L'effet de levier joue dans les deux sens.)

La spéculation est également possible à la vente. Le boursicoteur vendra à terme des actions qu'il ne possède pas. Si le jour de l'échéance, le cours a baissé de 10 %, il les achètera au comptant et empochera son bénéfice. Comme la banque estime que le risque d'une telle transaction n'excède pas, par exemple, 20 % (risque de hausse), c'est ce taux de couverture qu'elle imposera à son client. Avec une mise de 100.000 €, il pourra là aussi, s'il a de la chance, empocher une plus-value de 50.000 €. Dans le cas de figure le plus défavorable, il perdra la totalité de ses 100.000 €.

Bien entendu, les opérations de ce genre - qui peuvent aussi porter sur des devises, de l'or, du pétrole, des céréales, etc. - ne sont pas permises au premier venu. Comme l'opérateur est une "personne digne de confiance", la banque n'est pas trop regardante pour ce qui est de la couverture. Il n'est pas rare d'ailleurs qu'elle agisse en réalité pour son propre compte - ou du moins pour le compte d'un homme de paille. Il est donc évident que l'effet de levier peut atteindre un niveau beaucoup plus élevé que le quintuple mentionné dans notre exemple ; quant à la mise, elle est souvent bien supérieure à 100.000 €. Ce n'est pas tout à fait "le capitalisme sans capital", comme l'a dit quelqu'un, mais on n'en est pas très loin. Pour certains types de

dérivés,

le taux multiplicateur est incontrôlable.

En 2008, l'effet de levier de la spéculation professionnelle a largement stimulé les mouvements erratiques constatés sur les marchés financiers - dans un sens comme dans l'autre. L'interdiction passagère des ventes à découvert n'a rien arrangé. Elle n'a fait qu'amplifier la folie des marchés en la retardant légèrement.

Dans un sens plus large, le leverage joue chaque fois qu'un spéculateur engage des sommes qu'il ne possède pas. Même sans spéculation, le recours au crédit permet aux entreprises et aux particuliers d'anticiper l'avenir et de développer des activités qui seraient impossibles autrement - à condition bien sûr qu'on se trouve en période ascendante. Si c'est le cas, une certaine forme de spéculation inconsciente s'instaure presque automatiquement, qui incite les gens à profiter des conditions du marché (exemple : l'immobilier). Le passage à la spéculation pure n'est alors qu'une affaire de temps.

Pour un établissement financier,

il est plus rentable d'utiliser des fonds empruntés (dépôts et autres) que des fonds propres. Compte tenu de l'interaction crédits-dépôts (voir

plus haut),

l'effet multiplicateur est en principe illimité. En pratique, cependant, les banques sont tenues - grosso modo - d'avoir un capital et des réserves totalisant au moins 8 % de leurs engagements de crédit. C'est le seul frein apporté à l'effet de levier, qu'il limite - en principe - à 12 fois 1/2. En réalité, le mode de calcul très judicieux de ce ratio permet aux banques de déclarer 8 % tout en ayant beaucoup moins de fonds propres (environ 3,2 %, soit un levier de 31*, dans le cas de la Citibank en novembre 2008). Il est vrai, toutefois, que depuis quelque temps déjà, le crédit aux entreprises et aux particuliers a atteint sa limite de saturation. Nous sommes maintenant en pleine phase descendante : l'effet de levier joue en sens inverse, c'est le deleveraging.

Autre chose : si un prêt d'un million de dollars nécessite - en principe - 80.000 $ de fonds propres, le même crédit une fois externalisé, titrisé et transformé en actif financier, n'immobilise plus qu'une petite fraction de cette somme, voire rien du tout. Qui plus est, il rapporte autant sinon plus que le crédit direct. Le taux de rendement pour chaque dollar investi s'en trouve donc multiplié - à condition, bien sûr, que la crise financière ne vienne pas abattre ce beau château de cartes.

* La banque Bear Stearns, au moment de sa quasi-faillite, le 17 mars 2008, avait un leverage de 35,5 (11,1 milliards de fonds propres pour 395 milliards d'engagements comptabilisés). Mais son véritable handicap, invisible au bilan, était constitué par 13,4 billions de dollars (13.400.000.000.000) de dérivés financiers. Ce qui signifie en clair que pour chaque dollar de fonds propres, Bear Stearns avait misé 1.207 fois plus au "méga-casino" de Wall Street.

C'est un peu comme si le spéculateur mentionné au début ne disposait que de 83 euros pour "garantir" sa transaction de 100.000 euros. Ou, en supposant qu'il ait les 100.000 euros, c'est comme si sa banque lui permettait de s'engager à hauteur de 120 millions. Aucun véritable casino ne se permettrait jamais une telle folie...

Mais il y a pire encore : comme le signale Frédéric Lordon dans cet article paru sur un blog du Monde Diplomatique

Quatre principes et neuf propositions pour en finir avec les crises financières, l'effet de levier résultant de l'utilisation de fonds empruntés peut se superposer à l'effet de levier créé par un dépôt de marge réduit. Avec 100 dollars en poche, le spéculateur peut ainsi prendre une position de 375.000 dollars (3.750 fois plus).

Bien sûr, un encours de 13,4 billions de dérivés n'entraîne pas automatiquement 13,4 billions de pertes effectives. Mais si l'on s'en tient au taux de 10 % constaté dans le cas de la Société Générale (affaire Kerviel - janvier 2008), cela fait 1.340 milliards de dollars détruits (120 fois les capitaux propres). A titre de comparaison, le PIB américain se monte à environ 15 billions de dollars.

Quoi qu'il en soit, il serait naïf de penser que les banques encore actives et apparemment saines (Citigroup et consorts) sont moins exposées que ne l'était Bear Stearns avant de sauter.

Glissade vers l'anarchie financière

Dans les années 1960, les risques bancaires sont encore clairs et faciles à maîtriser. Une banque, en particulier une banque commerciale, ne court guère le danger de faire faillite. D'une part, parce que le mode d'évaluation des critères de liquidité et de solvabilité est encore assez simple et transparent, d'autre part parce que la palette des transactions possibles est très restreinte.

Sur le marché des valeurs mobilières, on opère le plus souvent au comptant (débouclement immédiat titres contre argent) ou à la rigueur à terme (en général débouclement fin de mois). Les opérations plus "osées" (options) sont plus rares. Les fonds de placement (SICAV) sont encore très rudimentaires.

Même chose, en gros, sur le marché des changes, où les instances de contrôle veillent à ce qu'il y ait du concret derrière chaque transaction (commerce extérieur, investissements autorisés, paiements légaux). La spéculation pure et simple est difficile, sinon impossible ; les marchés ne s'y prêtent pas, ou assez peu.

Mais avec la libéralisation progressive du secteur bancaire, n'importe qui se met à faire n'importe quoi. Les distinctions entre les divers types d'établissements de crédit commencent à tomber. On s'aventure de plus en plus fréquemment en terrain inconnu.

On quitte aussi peu à peu le domaine du réel où l'acheteur opérant sur les marchés financiers acquiert des valeurs existantes : parts de capital dans une société (actions), créances sur l'Etat, un organisme public ou une entreprise privée (obligations), avoirs en monnaie étrangère (devises), etc... Avec les dérivés, on s'enfonce dans le monde de la spéculation pour la spéculation. On parie sur la valeur future d'une action, d'une obligation, d'une monnaie, sans qu'il soit nécessaire de posséder ces valeurs. On parie sur le niveau d'un indice boursier (la valeur moyenne d'un groupe d'actions), sur des écarts de cours, sur des variations de taux d'intérêts, sur l'évolution de critères souvent incompréhensibles et parfois fictifs. La finance se dématérialise toujours plus, mais les gains et les pertes qu'elle génère sont tangibles et peuvent atteindre des sommets inégalés. Quelqu'un a dit que les dérivés sont à la bourse classique ce que le PMU est à l'élevage des chevaux : la réalité est bien pire...

Finalement, à partir des années 1980, trois facteurs vont contribuer à la fragilisation des marchés financiers :

la création incessante de nouveaux instruments spéculatifs* et la croissance inflationnaire de ces dérivés : contrats à terme (forwards, futures, swaps) portant sur des valeurs mobilières, des devises, des taux d'intérêts, des indices boursiers ou des marchandises (produits agricoles, matières premières, métaux) ; contrats optionnels** à fort effet de levier permettant de gagner un multiple de sa mise (ou de tout perdre) ; dérivés de crédit (credit default swaps ou CDS)...

* A l'origine, certains de ces instruments ont été créés dans le but de protéger leur acquéreur contre des risques normaux découlant d'opérations concrètes non-spéculatives (par exemple, dans un contexte de baisse de la monnaie américaine, un exportateur vend à terme dès aujourd'hui des dollars qu'il ne recevra que dans trois mois ; ou encore, un prêteur fait assurer une créance sur l'étranger qu'il estime assortie d'un certain risque). C'est un domaine où la banque côtoie l'assurance.

Le CDS n'a pratiquement plus rien à voir avoir ces préoccupations légitimes. C'est un contrat financier dans lequel est impliqué un "vendeur de protection" étranger au secteur réglementé des assurances. Généralement dépourvu de capitaux, ce vendeur n'a qu'un souci : toucher sa prime. On imagine la catastrophe lorsque les défaillances soi-disant couvertes par ces credit swaps, commencent à s'accumuler. En juin 2008, F. William Engdahl (Global Research) estime que sur un volume total de CDS de 62.000 milliards de dollars, 1.200 milliards sont susceptibles de sauter : Credit Default Swaps - Next Phase of an Unravelling Crisis. Engdahl rappelle que c'est Alan Greenspan, chef de la Fed de 1987 à 2005, qui a permis la prolifération incontrôlée des CDS.

** Les options et le 11 septembre : Délits d'initiés.

Dans le domaine spéculatif, on peut aussi combiner les indices et jouer sur les différences de cours, ou mélanger les genres en se lançant par exemple dans les options sur swaps (les swaptions). On peut même jongler avec les droits d'émission créés dans la foulée de l'hystérie climatique. Sans oublier les opérations de grande envergure (emprunts obligataires, émissions, fusions, acquisitions, capital-risque, private equity, hedge funds...) ; les innombrables fonds de placement ; les produits concoctés par les compagnies d'assurances (toujours plus difficiles à distinguer des banques) ; les titres adossés à des actifs (ABS - asset backed securities) ; les obligations* titrisées comme les CDO (collateralized debt obligations) ou leur équivalent hypothécaire CMO (collateralized mortgage obligations) ; les véhicules d'investissement structurés (SIV) et autres véhicules ad hoc (SPV - special purpose vehicles), dont la raison d'être est d'acheter à tour de bras des créances douteuses dont personne ne voudra plus quelque temps plus tard (par exemple, les subprimes hypothécaires américains) pour les remodeler sous une forme présentable et les revendre avec profit à des banques qui ignorent tout du contenu. Cette redistribution du risque de crédit, cette transformation de risques connus, mesurables, contrôlables, en titres financiers abstraits et dématérialisés, échappant à toute évaluation comptable sérieuse, rend possible - et probable - une catastrophe financière généralisée.

* Souvent, les emprunts obligataires contenus dans les CDO sont assurés par des "bond insurers", ce qui accroît la confiance en ces instruments (meilleure notation) et facilite leur écoulement sur le marché. Lorsque les défaillances se multiplient, il est évident que les assureurs (AMBAC, MBIA...) sont eux-mêmes en difficulté et que les autres titres dont ces compagnies "garantissent" le remboursement plongent à leur tour : c'est ce qui se passe aux Etats-Unis, début 2008.

On estime que la part des transactions purement spéculatives, sans aucune nécessité économique et motivées uniquement par l'appât du gain, atteint déjà plus de 90 % de l'ensemble des flux monétaires. Et encore, toutes les opérations ne donnent pas lieu à un mouvement de fonds équivalent, loin de là... Selon le milliardaire américain Warren Buffett, qui sait de quoi il parle, la bulle des dérivés représentait, à elle seule, plus de 500 billions de dollars (500.000 milliards) à l'échelle mondiale, en 2007*. Que va-t-il arriver lorsque cette bulle éclatera et qu'il sera nécessaire d'éponger les pertes ? A quel pourcentage du total se monteront ces pertes : 2 %, 5 %, 10 % ?... (A titre de comparaison, le PIB américain est d'environ 15 billions de dollars.) En principe, les spéculateurs doivent fournir une couverture, en monnaie ou en titres, correspondant au risque probable. Lorsque le risque croît ou que la valeur des titres baisse, on leur demande un versement supplémentaire (appel de marge). Si la "rallonge" n'est pas versée, la position est débouclée et la perte potentielle devient une perte réelle. Que les liquidités commencent à faire défaut ici et là, et c'est l'avalanche qui menace...

* Soit 500 fois plus qu'en 2001. Dans son rapport de décembre 2007, la Banque des Règlements Internationaux (BRI), Bâle, donne un chiffre total de 516 billions de dollars et évalue le risque potentiel à 11 billions. On peut toutefois se demander pourquoi ce risque resterait limité à 2 %... En décembre 2009, selon la BRI, le total des dérivés en circulation est de 605 billions : on voit que les financiers de Wall Street continuent d'alimenter la crise. Fin juin 2011, le total est de 708 billions.

William H. Gross, financier et milliardaire américain lui aussi, estime que la méga-bulle des dérivés constitue une sorte de système bancaire parallèle, incontrôlé et incontrôlable : "C'est le plus gigantesque marché noir du monde et, potentiellement, une arme financière de destruction massive..."

Pour les banques anciennement commerciales et aujourd'hui "universelles", les risques découlant des instruments spéculatifs ne cessent de gagner en importance par rapport aux risques de crédit proprement dits. Alors qu'autrefois la demande de crédit bancaire dépassait de beaucoup l'offre, les banques ont de la peine, quelques décennies plus tard, à trouver des emplois pour leurs ressources disponibles. Elles tendent à accumuler dans leurs actifs des "produits" toujours plus sophistiqués... et toujours plus dangereux.

Dans les années 1990, les banques (en particulier les banques américaines) se sont mises à externaliser une bonne partie de leurs risques de crédit. Au lieu de consentir des prêts directs à leur clientèle modeste, elles ont laissé des intermédiaires ou courtiers (brokers) le faire à leur place, ces derniers se refinançant auprès d'investisseurs spécialisés dits indépendants (New Century Financial, par exemple).* Conséquences pour les banques : bilan "ravalé", risque amoindri, commission assurée. Conséquences pour les investisseurs (souvent liés aux grandes banques) : titrisation des créances, c'est-à-dire transformation des prêts en instruments financiers que l'on placera avec profit sur le marché après notation positive par les rating agencies (également liées aux grandes banques). Comme les banques en question, en quête d'emplois supposés rentables, sont les premières à acheter les nouveaux titres financiers ainsi créés, nous avons affaire à un véritable retour de boomerang. Les risques de crédit "externalisés" reviennent ainsi à l'expéditeur, mais ne sont plus cette fois comptabilisés comme tels. Bien entendu, les banques qui sont à l'origine de cette procédure ne sont pas les seules - loin de là - à acquérir ces titres. Des milliers d'autres établissements, aussi avides que naïfs, se lancent également dans la course et tombent dans le panneau - globalisation obige.

* Les entreprises externes ne sont pas soumises aux mêmes règles prudentielles que les banques et ne s'embarrassent donc pas de constituer des dossiers très étoffés - au diable la "bureaucratie"... Bien souvent, les acheteurs de créances hypothécaires qui font vendre les biens immobiliers de leurs débiteurs insolvables, ne possèdent même pas de titre et se contentent de déclarer "sur l'honneur" qu'ils ont "égaré" le document en question. La plupart du temps, les tribunaux ferment les yeux.

En quelques années, la part relative des actifs financiers dans les bilans de banques autrefois commerciales a grimpé en flèche, celle des crédits à la clientèle a baissé. Un coup d'œil sur les comptes de la Société Générale donne l'image suivante :

(en milliards d'euros) 2002 2006 2010 Total du bilan : 501 956 1132 Crédits : 202 289 401 Actifs financiers : 172 538 571

Au cours des quatre années précédant la crise (2002 à 2006), le total du bilan a presque doublé (+ 90 %). Mais si les crédits n'ont augmenté "que" de 43 % (ce qui est déjà beaucoup), les actifs financiers, eux, ont plus que triplé (+ 212 %). Leur part est passée de 34 % à 56 % du total ; celle des crédits a baissé de 40 % à 30 % (bien que le volume des crédits ait augmenté en valeur absolue). Si l'on remonte encore plus loin dans le passé, on constate qu'en 1998 les actifs financiers ne représentaient que 22 % du total : 83 milliards sur 384. (Et à tout cela il faudrait ajouter les risques financiers ne figurant pas au bilan.)

Une telle explosion de l'activité purement spéculative a quelque chose de malsain. Elle prouve que la Société Générale, comme d'ailleurs toutes les autres banques "grand public", n'a plus pour fonction de financer l'économie réelle et de répondre aux besoins de ses clients ; elle joue tout simplement avec l'argent qui lui a été confié.

Autre aspect inquiétant : l'accumulation d'actifs financiers nécessite, en contrepartie, moins de fonds propres que s'il s'agissait de crédits. La solvabilité réelle de la banque s'en trouve affectée, même si les ratios officiels sont respectés.

(Entre 2006 et 2010, la tendance s'est un peu "calmée", mais sans revenir à la "normale" de 2002. En 2010, les crédits représentent 35 % du bilan, les actifs financiers 50 %. On ne peut pas dire que la Société Générale ait tiré les leçons de la crise.)le retard et l'inefficacité des procédures de contrôle face à l'explosion des marchés : les autorités chargées de la surveillance des marchés et des établissements financiers sont complètement dépassées par les événements. Elles se contentent d'appliquer la loi ou le règlement, mais la loi est toujours à la traîne. Le fameux "législateur" veille d'ailleurs à laisser les coudées franches aux spéculateurs, au nom du "libéralisme" et de la globalisation. (Il ne légifère pas vraiment, se contentant d'approuver - sans les comprendre - des décisions prises ailleurs sans débat démocratique.)

Quant au contrôle interne des banques, on a vu en janvier 2008 ce qu'il valait : Société Générale : de qui se moque-t-on ? Quand un employé relativement modeste (salaire brut annuel : 100.000 euros - une broutille à côté de ce que gagnent les vrais "golden boys") parvient à accumuler (seul ?) des positions spéculatives de 50 milliards débouchant sur des pertes de 5 milliards*, les banques ont un sérieux problème - et leurs clients aussi.

* Pour un total de bilan de 956 milliards d'euros et un résultat net de 5,8 milliards avant le scandale. (Des plaisantins ont créé une nouvelle unité de mesure dans le domaine bancaire : le kerviel, représentant l'équivalent de 5 milliards d'euros de perte. A partir de combien de kerviels peut-on parler de cataclysme financier ? A partir de 1.000 kerviels, soit 1 kilokerviel ou 1 kk - c'est le cas de le dire...)

Jérôme Kerviel, bouc émissaire du capitalisme financier par Paul-Eric Blanrue.

[Kerviel sera condamné en octobre 2010 - voir plus bas.]l'opacité des marchés, c'est-à-dire l'impossibilité, même pour les spécialistes et les initiés, d'avoir une vue exacte de la situation à un moment donné : comment le pourraient-ils puisque les banques qui rachètent des titres basés sur des créances douteuses (ou participent à leur émission) ne prennent pas toujours la peine de les comptabiliser. On a beau savoir lire un bilan, on ne pourra jamais y trouver ce qui n'y est pas.* Aujourd'hui, n'importe quel banquier achète n'importe quoi sans laisser de traces. On a vu des caisses d'épargne de Rhénanie se lancer dans l'immobilier en Arizona (où elles n'y connaissent strictement rien) et annoncer, toutes penaudes, qu'elles avaient perdu tant et tant de milliards en voulant jouer les "global players". En 2008, il est devenu impossible d'évaluer la solidité d'une banque, car personne ne sait exactement quelles "bombes à retardement" elle a éventuellement "oublié" de faire figurer dans ses livres. Les rating agencies chargées de la noter (comme par exemple Fitch Ratings, Moody's ou Standard & Poor's) ne sont absolument plus fiables.** Conséquence : plus personne ne veut plus prêter d'argent à personne. Ce qui ressemble à une crise passagère de liquidité, surmontable avec l'aide de l'Etat et des banques centrales, pourrait bel et bien se transformer en effondrement complet.

* Certains risques qui ne figurent pas au bilan sont néanmoins repris "hors-bilan", c'est-à-dire en quelque sorte "en marge" de celui-ci. C'est le cas, entre autre, des engagements par signature (cautions ou garanties fournies par la banque). D'autres éléments, "externalisés" dans le but d'alléger les comptes, ne figurent ni dans le bilan ni hors-bilan. Ce qui ne signifie pas, malheureusement, qu'ils aient complètement disparu. Avec la crise financière actuelle, on découvre au contraire presque quotidiennement des exemples de risques transmis (légalement ou pas) à des sociétés externes qui ne le sont pas vraiment, ou vis-à-vis desquelles la banque "cédante" a pris un engagement bien réel, quoique réputé inexistant et pour lequel elle n'a pas prévu de fonds propres en contrepartie.

** Ironie du sort, avant de fournir une évaluation erronée sur la solvabilité de la banque en question, les agences de notation l'ont elle-même induite en erreur en lui recommandant l'acquisition de produits financiers foireux.

Lorsque Citigroup, le numéro un mondial de la finance, annonce au printemps 2008 des pertes de 18 milliards de dollars au cours d'un seul et même trimestre, on peut se consoler en se disant que cette somme est ridicule face à un total de bilan de 2.200 milliards. Le problème, c'est que personne ne connaît l'ampleur des pertes réelles : et si elles étaient dix fois, vingt fois ou cent fois plus élevées ?... La garantie des dépôts ne servira pas à grand-chose le jour ou le géant se sera écroulé, entraînant tout le monde dans sa chute. Les profiteurs, pour ne pas dire les organisateurs de la débâcle, sauront pour leur part tirer leur épingle du jeu.

Plan organisé ?

On entend souvent l'expression "capitalisme de casino" quand il est question de la situation financière actuelle. En fait, la réalité est bien pire, car aucun casino de Las Vegas n'a jamais offert autant de possibilités que les marchés financiers. Aux yeux d'un banquier de Wall Street ou de la City, la roulette et les machines à sous, c'est bon pour les débutants.

En cas de défaillance, on ne sanctionne que les lampistes et les boucs émissaires. Et comme la responsabilité personnelle des dirigeants n'est jamais engagée, ces messieurs n'ont aucune raison de faire preuve de modération.

Sur le plan criminel, le braquage d'une banque est tout à fait insignifiant en comparaison de la fondation d'une banque, disait en substance Bertolt Brecht, dans les années 1920-1930. Que dirait-il aujourd'hui ?...

"Aucune autre activité n'a un talent comparable pour privatiser les gains et socialiser les pertes", rappelle Martin Wolf (Financial Times) à propos de la mafia de l'argent.

En l'espace de cinquante ans, on est tombé de Keynes à Milton Friedman, du dirigisme au laissez-faire, de l'Etat modérateur à l'Etat complice, de la défense du service public au pillage organisé.

Ce qui se passe sur les marchés financiers s'intègre bien entendu dans le plan d'ensemble baptisé mondialisation. C'est par là que viendra la catastrophe qui permettra une répartition radicale des richesses du bas vers le haut.

Que faire ?

Début 2008, avec le scandale de la Société Générale et la crise financière mondiale qui commence, on entend souvent dire qu'il faut réglementer les banques. Oui, bien sûr... Le problème, malheureusement, résulte moins de l'absence de réglementation que d'un excès de règles favorables à la spéculation.

Le secteur bancaire et financier est un de ceux où les compétences nationales ne sont plus du tout demandées. La France a perdu toute souveraineté dans ce domaine depuis qu'elle a abandonné sa monnaie et qu'elle s'en remet à des autorités extérieures aussi peu élues que contrôlables : Commission européenne, Banque centrale européenne (BCE), Comité de Bâle de la Banque des Règlements Internationaux (BRI), etc.

Une décision ayant trait, par exemple, au mode d'évaluation de la solvabilité des banques françaises (et des banques étrangères en France) ne peut pas se prendre à Paris, ni même à Francfort ou à Bruxelles, mais seulement à Bâle. La BRI étant l'émanation des treize plus grandes banques centrales du monde, dont celle des Etats-Unis (la Fed), on imagine ce qui se passerait si la France proclamait son intention de faire cavalier seul. Comment réagirait le fameux Board of Governors de Washington ? (voir

plus haut)

Un retour à la situation des années 1970, où les grandes banques françaises étaient encore une sorte de service public à l'abri des appétits carnassiers de la finance internationale, est parfaitement utopique sans modification radicale de l'ensemble des conditions économiques et politiques. Evidemment, tout se tient ; une mutation dans un secteur donné n'est pas pensable sans mutations dans tous les autres.

A moins qu'une révolution aussi radicale que celle de 1789-1793 ne vienne rétablir la souveraineté nationale en y ajoutant une très forte composante sociale, tout est programmé pour continuer dans le sens de la globalisation ultra-capitaliste. Une solution réelle exigerait que la France résilie unilatéralement tous les traités supranationaux qui vont à l'encontre de ses intérêts, à commencer par le traité européen : difficile à imaginer...

Un pays souverain (ou un groupe de pays souverains), sans même abandonner le cadre du système actuel, prendrait quelques mesures de bon sens : stopper le laissez-faire sur les marchés financiers et contrôler strictement l'activité bancaire, geler les dérivés existants et empêcher qu'il s'en crée de nouveaux chaque jour, garantir effectivement les dépôts des particuliers et des PME. Ce ne serait pas du "socialisme", mais tout juste du "dirigisme" comparable à ce que faisaient Roosevelt en 1935 ou de Gaulle en 1945. Et pourtant, rien de tel ne sera fait en 2008-2011.

(Une transformation socialiste irait bien sûr infiniment plus loin : nationalisation de l'ensemble du système bancaire ; gestion démocratique excluant un recyclage des parasites de la finance privée ; restructuration en fonction de l'intérêt national ; prise en compte des besoins de l'économie réelle et du secteur public restauré et étendu ; plus de course au profit au détriment des utilisateurs et du personnel ; fermeture pure et simple de la bourse...)

Voir également

plus bas

la solution proposée par Webster Tarpley en octobre 2011.

Quatre principes et neuf propositions pour en finir avec les crises financières - par Frédéric Lordon (économiste, directeur de recherche au CNRS).

D'autres économistes, comme Maurice Allais (en France) ou Joseph Huber (en Allemagne) voient la cause de la crise dans le fait que l'Etat a perdu depuis bien longtemps son privilège de "battre monnaie". Ils proposent donc une réforme du système financier qui restituerait aux pouvoirs publics ce monopole disparu. Sans entrer dans les détails - ce qui mènerait beaucoup trop loin - disons que l'un et l'autre veulent retirer aux banques toute possibilité de création monétaire. Allais reste assez vague sur les conséquences pratiques de sa théorie ; Huber veut instaurer un "pouvoir monétatif" à l'instar des pouvoirs déjà existants (législatif, exécutif, judiciaire).

Le problème, dans les deux cas, c'est que pour aboutir, il faut remettre entre les mains d'une instance étatique toutes les decisions concernant les actes créateurs de monnaie, à commencer par le crédit bancaire sous toutes ses formes. Mais parallèlement, on ne touche pas à l'initiative privée en matière économique ou financière. C'est un peu la quadrature du cercle. Dans un passé pas très lointain, il a existé des pays où la totalité de la masse monétaire était générée par l'Etat ou ses institutions, mais ces pays n'étaient pas capitalistes et l'initiative individuelle y était presque totalement inconnue.

Comme ni Allais ni Huber n'ont l'intention de recréer une sorte de RDA dans leurs pays respectifs (pas même une RDA "améliorée"), et comme ils ne réclament ni pour la France ni pour l'Allemagne le droit à l'initiative individuelle des Etats, droit que la mondialisation a aboli, leurs projets ne peuvent pas vraiment être pris au sérieux, même s'ils contiennent un certain nombre d'éléments positifs.

Le mythe bancaire : un article intéressant, mais n'allez surtout pas croire que le problème sera résolu grâce à des élections.

S'il n'y a probablement pas de solution générale et collective dans le cadre du système existant, peut-on au moins envisager la possibilité d'une solution individuelle ?... Magot enterré dans le jardin ?... Liasses de billets cousues dans un matelas ?... Si tout le monde opte pour le papier-monnaie, il y a fort à parier que l'hyperinflation ne se fera pas attendre... L'or serait-il un remède efficace ?...

Quoi qu'il en soit, attention si votre banque vous recommande un placement imbattable ou vous conseille d'investir dans la pierre. Le gars qui vous propose ça pense avant tout à son bonus, et il n'y voit sans doute pas plus clair que vous et moi...

LA CRISE FINANCIÈRE DE 2007-2013

"Il est temps de réformer les retraites"

Les banques et autres organismes financiers comparables ne sont pas les seuls intervenants sur les marchés. Les investisseurs institutionnels ou "zinzins" (fonds de pension, caisses de retraite) jouent un rôle considérable, surtout aux Etats-Unis, où l'assurance vieillesse, comme l'assurance maladie, est une affaire privée. Aux USA, tout ce que les travailleurs économisent en prévision de leurs vieux jours, passe automatiquement par le marché financier et reste à la merci d'un effondrement boursier. Et lorsque l'entreprise qui gère les fonds fait faillite, ou que ses dirigeants disparaissent avec l'argent, l'épargnant-retraité n'a plus qu'à se tirer une balle dans la tête (voir le scandale Enron, en 2001).

C'est ce système "moderne et idéal" que les "réformateurs" européens prévoient d'instaurer pour leurs salariés.

La déroute annoncée du système de retraites par capitalisation

Endettement

Début 2008, la dette publique des Etats-Unis se monte à environ 9,5 billions de dollars (+ 600 milliards chaque année ou 1,7 milliard chaque jour*), ce qui représente environ 65 % du PIB annuel, soit proportionnellement moins que la France (dette publique française : 1,4 billion d'euros ou 2,2 billions de dollars). La dette publique US s'élève à 32.000 dollars par habitant, la dette publique française à 35.000 dollars. De ce côté-là, la France a donc déjà dépassé le niveau américain (même chose pour l'Allemagne). On notera que le volume "astronomique" de la dette publique est tout relatif quand on le compare aux 500 billions de dollars de la bulle des dérivés (voir plus haut).

* C'est un peu moins que les dépenses militaires (700 milliards de dollars par an ou 2 milliards par jour). Toutefois, avec l'adoption début octobre 2008 du plan de sauvetage de 850 milliards, la dette publique américaine grimpera à 11 billions en 2009, soit plus de 70 % du PIB. Le 12 octobre 2008, on en est déjà à

10.276.307.126.813 dollars et 97 cents

- voir

U.S. National Debt Clock.

De septembre 2007 à septembre 2008, on a enregistré une augmentation de 1.200 milliards, soit 3,3 milliards de plus chaque jour (le double de l'accroissement des années précédentes). Chacun Américain "doit" à présent 33.700 dollars. Les USA sont sur le point de rattraper la France (à moins que ce ne soit déjà fait - tout dépend du taux de conversion euro/dollar).

Début juillet 2009, le compteur indique 11,5 billions de dollars. En novembre, il dépasse les 12 billions, ce qui correspond à une augmentation de 1,8 billion en un an (5 milliards de dollars par jour). Un an plus tard, fin 2010, on en est à 13,9 billions (+35% en deux ans). Début août 2011, l'endettement public atteint le maximum "autorisé" de 14,3 billions, de sorte qu'il est nécessaire de porter ce plafond à 16,4 billions (en attendant le prochain relèvement qui ne saurait tarder).

Pour ce qui est de la dette extérieure (publique + privée), la situation est tout à fait différente (déficit accumulé de 13 billions de dollars, soit environ 85 % du PIB annuel, aux Etats-Unis ; léger excédent en France). Dans des conditions normales, lorsqu'un pays accumule les déficits extérieurs, sa monnaie ne tarde pas à en pâtir. Dans le cas des USA, il a fallu attendre assez longtemps avant que ce principe ne se vérifie. En effet, le dollar étant une monnaie de réserve, et pour beaucoup une monnaie refuge, le monde entier, en effectuant des placements ou des investissements aux USA, contribue à rétablir l'équilibre et à cacher le déficit extérieur permanent. La Chine, à elle seule, y contribue pour 10 % (excédent de 1.300 milliards de dollars) mais la part des détenteurs de pétrodollars est bien plus élevée. La crise financière touche ces créanciers dans la mesure où leur argent était placé dans des établissements en faillite ou en difficulté. Le bruit court, en octobre 2008, que la Chine a perdu des sommes considérables en l'espace de quelques semaines, et elle n'est certainement pas un cas unique. A lui seul, le trou laissé par Lehman Brothers à l'étranger représenterait plusieurs centaines de milliards de dollars. Pour les Etats-Unis, la crise est une manière "élégante" d'effacer une partie de la dette extérieure.

L'endettement des ménages aux USA totalise 14 billions de dollars, soit 47.000 dollars par habitant (trois fois plus qu'en France). On encourage systématiquement les Américains à s'endetter, surtout dans l'immobilier bien sûr, mais aussi dans le domaine du crédit à la consommation, quitte à les saigner à blanc lorsqu'ils ne sont plus assez solvables (par exemple parce que les taux relativement avantageux au départ, augmentent très rapidement). La crise des "subprimes" vient de là. Le mot "subprimes" est d'ailleurs un euphémisme qui désigne les débiteurs dont le standing n'est pas de premier ordre (prime debtors) mais moindre (sub). En matière de crédit à la consommation, le mode d'endettement le plus courant aux Etats-Unis est le découvert lié à l'utilisation d'une carte de crédit (c'est aussi le plus cher). 50 millions de détenteurs de cartes de crédit doivent un total de 600 milliards de dollars* (12.000 dollars chacun, en moyenne). Et il existe encore d'autres formes de crédit personnel, souvent inconnues ailleurs, par exemple le crédit étudiant qui permet de payer ses frais d'études (en moyenne, plus de 40.000 dollars par emprunteur). Toutes ces bulles de crédit ne demandent qu'à éclater...

* Selon des données de juillet 2008, ce chiffre serait entre-temps passé à un billion de dollars (1.000 milliards).

triplé depuis 1995, quadruplé depuis 1991 :

Attention : un milliard se dit en anglais "billion", un billion (mille milliards) se dit "trillion".

Le point que nous utilisons pour séparer les milliers est une virgule dans les pays anglo-saxons,

et leur point correspond à la virgule que nous plaçons devant les décimales.

A part ça, tout est pareil...

L'augmentation vertigineuse de la dette des ménages a injecté dans l'économie américaine une masse de liquidités qui a permis de maintenir artificiellement la croissance à un niveau élevé. Les particuliers croyaient s'enrichir grâce à l'immobilier ; en réalité, ils s'appauvrissaient.

Par exemple, une famille empruntait 400.000 dollars afin de s'acheter une maison en valant 500.000. Trois ou quatre ans plus tard, la valeur du bien étant passé à 750.000 dollars, le banquier encourageait ses clients à emprunter 200.000 dollars de plus pour s'offrir, disons, une grosse voiture, des biens de consommation, un voyage autour du monde ou les frais d'études des enfants. Avec une hypothèque supplémentaire, aucun problème... Et puis, quelque temps plus tard, l'immobilier plonge, le banquier demande à son client de rembourser plus vite ou de fournir de nouvelles sûretés, il augmente ses taux - normal puisque l'emprunteur est moins solvable. C'est le début de la catastrophe, surtout si le client vient à perdre son emploi. Finalement, la famille se retrouve à la rue, les mains vides... Le banquier, le promoteur immobilier, le marchand de 4x4 et tous les autres gonfleurs de PIB, eux, ont fait des affaires en or. Malgré la mauvaise conjoncture, ils ont le temps de voir venir en attendant la prochaine bulle.

La dette des entreprises américaines, qui provient principalement de crédits bancaires ou d'emprunts obligataires des grandes compagnies sur le marché financier, s'élève à environ 12 billions de dollars.

En additionnant dette publique, dette des ménages et dette des entreprises, on arrive à un total de 36 billions de dollars environ (dont 13 billions vis-à-vis de l'étranger). Il s'agit là de la dette concrète et palpable, résultant d'opérations réelles. Si l'on voulait y ajouter l'endettement net provenant de transactions purement financières et spéculatives, impossibles à chiffrer de manière réaliste, nul ne sait à quel total on arriverait.

On cite souvent le chiffre de 50 billions lorsqu'il est question de l'endettement global des USA, la dette du secteur financier y figurant pour 14 billions. Mais comme ce dernier chiffre est un minimum absolument arbitraire, le total général pourrait aussi bien être 2, 3 ou 10 fois plus élevé (à comparer au PIB annuel d'environ 15 billions de dollars). 50 billions de dollars répartis sur 300 millions d'habitants, cela donne 167.000 dollars par tête. Le fardeau effectif est peut-être de 300.000 ou 500.000 ou 1.000.000 de dollars par habitant - qui sait ?...

Lorsque la crise éclatera pour de bon et que le niveau réel d'endettement sera révélé, il y aura nécessairement une coupe brutale (et pas seulement aux Etats-Unis). L'annulation d'une grande partie de la dette financière ruinera de très larges couches de la population (les fameuses "classes moyennes"), les faillites se multiplieront, l'Etat et les collectivités locales deviendront à leur tour insolvables, entraînant sans doute l'effacement ou le gel de leur dette. Une chose est certaine : on ne fera pas de cadeaux aux "ménages", leur dette ne sera certainement pas annulée, ils seront les seuls à faire les frais de la crise - du moins 90 % ou 95 % d'entre eux. Il suffit de voir ce qui s'est passé en Argentine en 2001-2002 et d'élever le tout à la puissance 10.* Les vraies "réformes libérales" n'ont pas encore eu lieu.

* Il est facile d'imaginer les conséquences sociales et politiques d'un tel bouleversement : incroyable recrudescence de la criminalité, insécurité totale, dictature militaire, disparition des dernières "libertés démocratiques", intensification du terrorisme d'Etat et de la guerre permanente pour détourner l'attention des vrais responsables, effondrement général permettant enfin la construction accélérée du nouvel ordre mondial tant attendu par l'oligarchie et ses pilotes néo-cons.

La dette publique, source d'enrichissement des banques privées

De nos jours, l'Etat, qui détient en théorie le monopole "régalien" de création de monnaie, n'a en réalité qu'une influence marginale sur ce processus. La banque d'emission (qu'elle soit un organisme étatique ou, comme la Fed, une institution privée agissant pour le compte de l'Etat) génère tout juste 7 % de la masse monétaire -

voir plus haut.

Le pouvoir de la Banque Centrale sur l'émission monétaire par Jean Bayard.

La

masse monétaire

(article de Wikipédia) représente en quelque sorte la part des richesses qui existe sous forme liquide (ou quasi liquide) et permet de faire tourner l'économie (et accessoirement la spéculation).

Dans une économie socialiste (ou capitaliste mais fortement étatisée, comme la France d'avant les privatisations), l'Etat finance lui-même ses investissements et ses dépenses courantes (ou s'efforce de le faire), utilisant prioritairement les fonds drainés par les établissements financiers du secteur public et les organismes spécialisés (en France : Caisse des Dépôts, Crédit National, etc.). En cas de besoin (ce qui arrive assez souvent en France), il emprunte aussi directement sur les marchés financiers privés (émission d'emprunts obligataires).

Les partisans de la privatisation ont toujours prétendu que le recours de l'Etat aux fonds publics équivalait à activer la "planche à billets" et à attiser l'inflation. Pour résoudre ce "problème", il fallait obliger l'Etat à emprunter sur le marché "libre" (et par la même occasion "libérer" au profit du secteur privé les sources publiques de financement).

Cet argument fallacieux ne tient pas compte du fait que les crédits consentis par des banques privées représentent une création de monnaie, donc une cause potentielle d'inflation. Depuis que la privatisation et la "libéralisation" ultracapitaliste se sont imposées partout, on voit que la dette publique a crû de façon anarchique pour le plus grand profit du secteur privé. L'endettement à outrance (qui conduit assez souvent à la ruine) est une source inépuisable de profits pour les banques privées, non seulement quand les pigeons sont des particuliers, mais aussi et surtout quand c'est l'Etat qui emprunte. Alors qu'il serait plus rationnel et moins onéreux d'exclure le secteur privé du financement des dépenses publiques, on assiste de manière toujours plus dramatique au pillage des ressources communes par les prédateurs du privé.

Sans même parler de l'aspect social et humain de la question, il est évident que la privatisation coûte plus cher à la société que la gestion publique (une véritable gestion publique, et non une gestion confiée aux représentants du secteur privé, comme ce fut le cas en France, en Italie et ailleurs).

On entend souvent dire qu'il convient de se serrer la ceinture pour ne pas léguer un monceau de dettes aux générations futures. Bien entendu, ce slogan absurde occulte totalement la manière dont la dette publique est générée. Il passe d'ailleurs également sous silence le fait que les actifs qui seront eux aussi légués aux générations futures dépassent de beaucoup le passif. En réalité, ce n'est pas la société de demain qui devra payer pour la nôtre, mais la masse de notre société qui doit payer aujourd'hui pour enrichir davantage quelques milliers de parasites. Et à moins d'un sursaut général, la société future subira un sort similaire - sinon pire.

Sur la création de monnaie, le racket financier, l'endettement selon Ségolène Royal et François Rabelais, lire ici plusieurs articles de

Jacques Cheminade (sur le site de Solidarité et Progrès, proche de Lyndon LaRouche).

Voir aussi :

Endettement public et idées préconçues.

Le grand secret : l'endettement des Etats-Unis comparé à l'endettement français par François Asselineau.

"Le discours lancinant des européistes sur 'le niveau de dette publique insupportable que l'on va laisser à nos enfants' est une formule à l'emporte-pièce complètement irréfléchie, une propagande scandaleusement réductrice et biaisée...

La donnée essentielle pour juger de la santé financière d'une nation, c'est le niveau d'endettement total de tous ses agents économiques : l'Etat et les collectivités publiques, mais aussi les ménages et les entreprises...

La France doit reconquérir sa souveraineté économique et financière pour décider librement du niveau d'intervention étatique dont notre pays a besoin."

(Les chiffres cités par l'auteur diffèrent parfois légèrement des nôtres - c'est une question de source ou de taux de conversion dollar/euro. Aucune divergence quant au fond.)

La cause de l'endettement de la France, c'est la loi Rothschild.

Cette loi de 1973 interdisant à la Banque de France de financer le Trésor public, a été renforcée en 1992 par une clause du traité de Maastricht qui empêche les membres de l'UE d'emprunter auprès de leurs banques centrales. Conséquence : une explosion de la dette, surmultipliée par les intérêts que les Etats doivent verser aux usuriers du privé.

Indépendamment des cadeaux purs et simples dont bénéficie la haute finance, on peut mesurer, en 2009, à quel point les prêts de l'Etat enrichissent les banques privées. Wall Street se voit inonder d'argent public pratiquement gratuit (coût entre 0 et 0,25 %), alors que l'Etat lui-même, pour financer ses besoins, doit emprunter à ces mêmes banques (ou par leur intermédiaire) à des taux jamais inférieurs à 3,5 ou 4 %. Théoriquement, l'écart s'explique par les différences d'échéances : court terme pour les prêts consentis aux banques privées, plus long terme pour les sommes empruntées par le secteur public. Mais en pratique, le court terme ne mérite pas ce nom, car les avances sont renouvelables - et renouvelées indéfiniment. (En Europe, la situation n'est guère différente, si ce n'est que le taux de la banque centrale est légèrement plus élevé : 1 %.)

Cours du dollar

La dépréciation du billet vert a été constante ces dernières années, mais n'a encore rien de très dramatique en mars 2008 (1,58 dollar pour un euro). Certes, si on compare ce cours à celui de 2002 (0,80 dollar pour un euro), la baisse est impressionante, mais il ne faut pas oublier qu'au moment de l'introduction de l'euro, en 1999, le cours était de 1,18. Et si l'on remonte plus loin encore, on constate qu'en 1996, un dollar valait 1,45 DM ou 4,80 F*, ce qui correspond à 1,35 dollar pour un euro. Donc, malgré un petit détour, l'euro est passé de 1,35 à 1,58** dollar en douze ans. Pas de quoi s'affoler - on en reparlera quand le cours sera à 2 dollars pour 1 euro, ce qui correspondrait à 1 mark ou 3,30 francs pour un dollar.***

* Jusqu'à l'introduction de l'euro, on exprimait le cours d'une monnaie étrangère dans sa propre monnaie (1 dollar = 4,80 francs). Cette méthode était courante dans le monde entier, sauf à Londres. Curieusement, en 1999, la zone euro s'est alignée sur l'Angleterre, bien que ce pays n'ait pas adopté la monnaie unique. Désormais la valeur de l'euro est exprimée en monnaie étrangère (1 euro = 1,58 dollars). C'est comme si, au lieu de dire que le litre d'essence vaut 1,30 euro ou le kilo de pommes 2 euros, on disait que l'euro vaut 0,77 l d'essence ou 0,5 kg de pommes - une façon de voir les choses absolument contre nature. Les gens qui ont pris une décision aussi stupide devaient être soûls ou drogués.

** En avril et en juillet 2008, le cours franchit pendant quelques minutes la barre de 1,60 mais redescend aussitôt. La spéculation en sens contraire le fait retomber à moins de 1,40 en septembre et à moins de 1,25 en octobre.

*** Pour la petite histoire : en 1984, le dollar cotait l'équivalent de 0,57 dollar pour un euro ; en 1978, l'équivalent de 1,10 ; dans les années 1960, l'équivalent de 0,48.

Dollar américain - Montagnes russes

(graphique simplifié ne tenant compte que des extrêmes)

Entre parenthèses :

Comment les Russes voient les rapports entre le dollar et l'euro

Une pub de Finance, le magazine moscovite qui vous explique comment faire de l'argent

(gif - 160 ko)

Mauvais pour les exportations européennes, cette baisse du dollar, entend-on dire partout. En principe, oui. Mais ce que les Européens exportent vers les USA, ce ne sont pas des produits de première nécessité. Que le prix en dollars de la nouvelle BMW augmente de 10 ou 20 % ne gêne pas trop les acheteurs. Et puis les marges sont tellement lucratives, qu'il est toujours possible de faire une fleur à ses clients. D'un autre côté, l'appréciation de l'euro (ou du yen ou du franc suisse) devrait faire baisser les prix des marchandises achetées en dollars. Si les prix ne baissent pas, c'est que quelqu'un se remplit les poches à nos dépens. (Vous avez déjà vu les prix baisser ?...)